前回の「奈良まほろばソムリエ検定奈良通1級受験のための体験学習プログラム」で歩いた道のりの最後の回になります。

このシリーズ、ちょっと更新間隔があいてしまったのですが、その間に、この体験学習プログラムの時に友達になった、はるばる東京から来ていたEちゃんから連絡がありました。

なんと、私たちが参加した体験学習プログラムのガイドをしてくださった、観光コンシェルジュの方が、明石家さんまさんの番組に出ていたとのこと!

確かに、テレビに出れるくらいのレベルの方でした。

すごい方に案内してもらえたので、その時してもらえたお話も踏まえ、北山の辺の道を辿っていこうと思います(*'▽')

「奈良まほろばソムリエ検定奈良通1級受験のための体験学習プログラム」についてはコチラ☟

今回は、代々皇女が門跡になった、別名『山村御殿』とも呼ばれる尼寺「円照寺」 、

その門跡皇女たちのお墓がある「円照寺宮墓地」、

そして、文献として残る、日本の怨霊伝説の始まり「祟道天皇陵」

を、ご案内します('ω')ノ

北山の辺の道の古墳群

さて、奈良盆地の東を南北に結ぶ古道である「山の辺の道」ですが、有名なのは南コースである「桜井市の大神神社~天理市の石上神宮」間で、ハイキングコースとして設定されているのは、ほとんどがこちらの方になります。

めったに歩けない北コースの一部を歩けるのでワクワクです♪

北・山の辺の道コースの地図です。よかったら覗いてくださいね♪

歩いているだけで、日常の憂鬱なことを忘れられそうな道のりです(*‘∀‘)

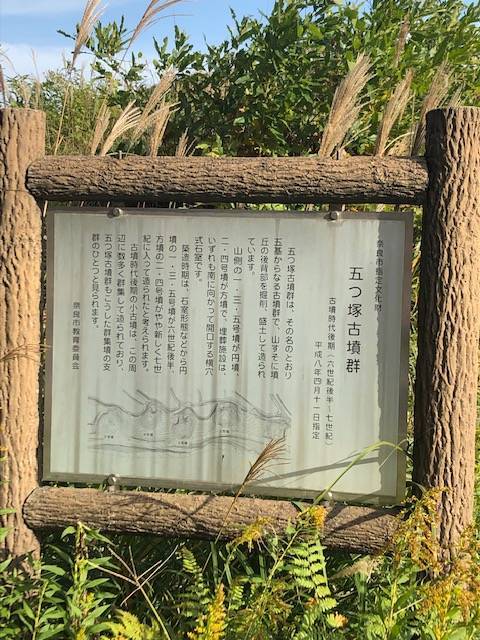

途中に「五つ塚古墳群」があります。

5基からなる古墳群で、1・3・5号墳は6世紀後半、2・4号墳は7世紀に築造されたようです。

あまり保存状態は良くなくて、看板がないと、多分歩いていても気づかないかも…(;^ω^)

また、龍神さんが住んでいると言われている「竜王池」があります。

よく見ると…またもや赤い鳥居が!

この神社の名称は「弁財天社」です。

ガイドさんによると「いちおう古墳ではないか?」と言われているそう…。

奈良市史に「外部施設、内部構造、共に判明しないが、古墳でないという判定も困難であるので、一応古墳にしておく」と、書かれているそうです…Σ(゚Д゚)

とりあえずの名称は「大川池古墳」です。

静かな里に眠る門跡皇女たちの墓地

さて「五つ塚古墳群」から、東へ少し歩くと「 円照寺宮墓地」に出ます。

円照寺は、大和の三門跡尼寺のうちの一つで(他の二つは中宮寺と法華寺)、創建は江戸時代…という奈良県下では、新しいお寺の部類に入ります。

後水尾天皇皇女・文智女王が初門跡になられましたが、この後水尾天皇という方が、江戸幕府二代目将軍秀忠公の娘である和子を中宮にされていた縁で、円照寺は、江戸幕府からかなりの寺領を与えられました。

その後、霊元天皇皇女・文喜女王、永応女王など7代目までは、皇族の女性たちが入られたため「山村御殿」とも呼ばれました。

このことからも、「円照寺宮墓地」には、宮内庁の立て札があります。

とは言え、すでに墓地として整備されているからか、立入禁止ではありません。

すぐ近くまで、行くことができます。

この立て札の横にある階段を登っていきます。

正面の覆屋の中にあるのが、初代門跡・文智女王のお墓です。

そして、初代門跡を囲むようにして、歴代門跡のお墓があります。

また、この一帯は「円照寺墓山古墳群」と呼ばれていて、銅鏡・甲冑・馬具などが出土しています。

上の写真の覆屋の左側に写っている通風口のあたりは、古墳でもあります。

尚、余談ではありますが、ここから南西に300m・標高110mの尾根上で、弥生時代中期のものとみられる巨大な銅鐸が見つかっており「山町銅鐸」と呼ばれています。

銅鐸文明は、大和朝廷と対立した文明ではなかったか…といわれており、この付近で見つかった経緯を考えてみることも、歴史の醍醐味と言えると思います。

さて、墓地から階段を下へと下りていきます。

途中に、別のルートへの階段が伸びています。

こちらには、初代門跡・文智女王の母公のお墓があるそうです。

再び、先ほどの「五つ塚古墳群」の前の道に出てしばらく歩き、「岡山稲荷大明神」の少し年季の入った鳥居をくぐり、いよいよ「円照寺」に向かいます。

静寂の中に佇む「円照寺」は非公開

途中で「太子堂 西国三十三箇所霊場石仏」があります。

なぜ、ここにあるのか、よくわかりませんが、円照寺の誰かが、弘法大師と繋がりがあったのでしょうか。

ここから、さらに歩くと、いよいよ「円照寺」の山門が見えてきます。

こちらのお寺は、先ほどの「円照寺宮墓地」のところでもご紹介した通り、初代門跡は後水尾天皇皇女である文智女王ですが、さまざまな経緯で、最初の創建地から移ってきています。

①1641年、京都・修学院の地で創建

②後水尾天皇の修学院離宮の造営にともない、1656年、大和国・八島町に移る

③さらに、1669年に現在地へ

二回目と三回目の移転の際に、後水尾天皇中宮和子の口利きがあったため、莫大な所領を持ち、この辺り一帯の山は全て「円照寺」の所領だったそうです。

そんな「円照寺」ですが、残念ながら非公開で、入れるのは、山門を入ってすぐのところにある柵のところまでです。

あとは、山門を入って左側にある、トイレにも入ることができます。

この「円照寺」は、三島由紀夫の小説「豊饒の海」のヒロイン綾倉聡子が、剃髪して尼となる月照寺のモデル…と言われているそうです。

本堂は、意外にも正面の建物ではなく、右側にある茅葺の屋根の建物です。

現在の門跡は、華道の山村御流の家元がなさっているそうです。

山村御流は、初代門跡・文智女王が母公を亡くした時に、花を生けられたのが始まり…と言われていることによるものらしいです。

ため息が出そうなくらい美しい尼寺である「円照寺」ですが、奈良交通の特別なバスツアーで公開されたことがあるそうです。

お庭は御所のような枯山水庭園になっているそうで、ぜひ見てみたい(´艸`*)

もし今後、そんな機会があれば行ってみたいので、情報のアンテナを張り巡らせておきます!

《円照寺についての情報》

所在地 〒630-8434 奈良市今山町1312

問い合わせ電話番号 0742-61-7600

非公開

アクセス JR・近鉄奈良駅から奈良交通バス「円照寺」下車・徒歩5分

では「円照寺」を出て、最後の訪問地である「祟道天皇陵」に向かいます。

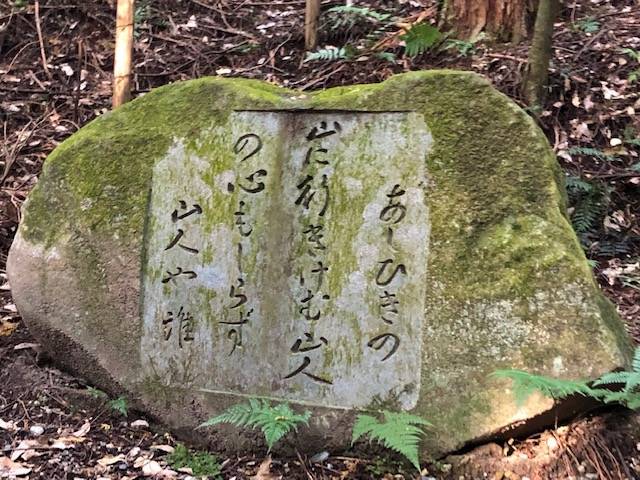

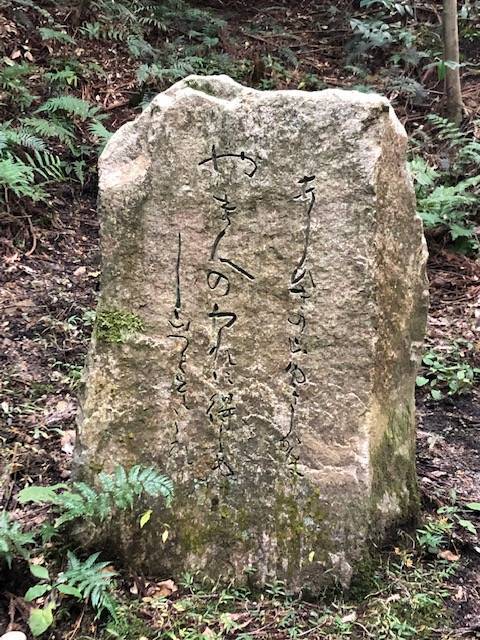

その道中には、二つの万葉歌碑があります。

奈良時代の天皇であった元正太上天皇が、この地に行幸された際に詠まれた時の歌碑です。

元正太上天皇の歌

舎人親王(天武天皇皇子)の歌

このように、江戸時代創建の尼寺の周りは、弥生時代の銅鐸、古墳時代の古墳群や、奈良時代の歌碑に、弘法大師関連の太子堂…とさまざまな歴史が点在しています。

日本の怨霊伝説の始まり 「祟道天皇陵」

「円照寺」を出て、徒歩約12分で「祟道天皇陵」に到着です。

この「祟道天皇」は、桓武天皇同母弟の「早良親王」のことで、桓武天皇即位の時に、父の光仁天皇の意向で皇太弟となった人で、天皇に即位したことはありません。

…が、なぜそのように追号されたかというところから、怨霊伝説が生まれます。

早良親王は、785年に藤原種継暗殺事件に連座の疑いで、皇位を剥奪され幽閉され、その後、流刑地の淡路島への護送中に非業の死を遂げました。

一説では、自分の息子である安殿親王(後の平城天皇)に皇位を譲りたかった桓武天皇の意向だった…とも言われており、その後、桓武天皇の周りの人々が次々と亡くなったり、病気になったりしていきます。

このため、祟りではないか…と恐れた桓武天皇の命令により、800年に「祟道天皇」と追号されたものの、祟りは収まらず。

ついに、早良親王のご遺体は淡路島から運ばれ、824年にこの「八島陵」に改葬されました。

そこでようやく、祟りが収まった…と言われています。

また、この陵墓の前の道のところには「八つ石」と呼ばれる巨大な石があります。

早良親王が淡路島で亡くなる前に、石を九つ投げ、落ちたところに葬ってほしい…と告げたと言われ、それらのうちの八つがこの地で見つかったので、この地に親王の墓を造営した、と言い伝えられています。

実際のところは、早良親王が亡くなったのは、淡路島ではなく、京都の大山崎付近と言われています。

また、この石の正体は、封土が失われた大型自然石の横穴式石室の天井石が露出した古墳だそうです。

ですが、祟りを恐れた平安京の朝廷は、この周辺に祟りを鎮め、早良親王の霊を祀る神社を複数造営しています。

非業の死を遂げた、高位の人の魂を恐れ、丁重に祀って自分たちの守り神とする…そんな怨霊伝説が、文献に姿を現すのは、桓武天皇の時代からですが、唐突に平安時代にその思想が生まれたわけではなく、遠い昔からずっとそんなふうに日本人の心に受け継がれている信仰のように思います。

世界史をみれば、権力闘争の敗者の墓は暴かれ、その都は完全に破壊されています。ですが、日本人は、自分が滅ぼした敗者であっても、後に丁重に葬ります。

そうやって、今も残されている遺跡や寺社が、各地にたくさんあることが、怨霊信仰があったことを証明しているような気がしてなりません。

《参考文献》

・観光コンシェルジュの方にいただいた資料

まとめ

この「北山の辺の道を歩く」シリーズは、有名な観光コンシェルジュの方にガイドしていただけたおかげで、かなり内容の濃いレポートを上げることができましたが、いかがでしたでしょうか。

ちなみに、前々回は「帯解寺」と「龍象寺」をご紹介しました☟

そして、前回は「算額」「中世の郭跡」など、珍しい見どころをご紹介☟

いつもなら、何のことかわからずに通り過ぎていってしまう建造物やそれらの構造についても、一通りの説明をしてもらえたことによって、深く理解することができました。

観光地をぶらっと訪れるのもいいですが、しっかりと勉強してから行くと、更に理解が深まりますね(*'▽')

また、機会を見つけて、通常の「山の辺の道」ルートや、この「祟道天皇陵」以北のルートも歩いてみたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました<(_ _)>

※もう一つブログやってます♪ 読んでいただけると、とても嬉しいです(*'▽')

泣きながら書いた、最新記事はコチラ☟